旧統一教会問題巡り 実効的な被害の救済へ

/カテゴリ: NEWS/お知らせ, ブログ /作成者: 伊藤たかえ公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

自公国、特例法案を国会提出

被害者救済特例法案を衆院に提出する公明党の大口氏(右から5人目)ら=21日 国会内

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を巡り、自民、公明の与党両党と国民民主党は21日、被害者救済特例法案(議員立法)を衆院に共同提出した。同法案は与党の「実効的な被害者救済の推進に関するプロジェクトチーム」が取りまとめた与党案を一部修正した。公明党から大口善徳衆院議員らが同席した。

特例法案は、被害者の迅速かつ円滑な救済をめざし、総合法律支援法と宗教法人法に特例を設け、被害者の訴訟支援と教団の財産処分の監視強化を図るのが目的。

修正では、20日の与党と国民民主党との協議を踏まえ、特例法案が3年間の時限立法であることに関し、付則で施行後3年をめどに法律の延長を含めた対応の検討を明記。解散命令を請求された宗教法人が、所轄庁への財産処分などの通知を怠った場合に、処分無効となる対象を広げた。

これに先立ち開かれた与党の政策責任者会議で、公明党の高木陽介政務調査会長は「特例法案を速やかに成立させ、被害者救済に実効的に資するようにしていきたい」と述べた。

“旧統一教会問題” 救済法案、共同提出で

/カテゴリ: NEWS/お知らせ, ブログ /作成者: 伊藤たかえ公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

自公国、与党案の一部修正で合意

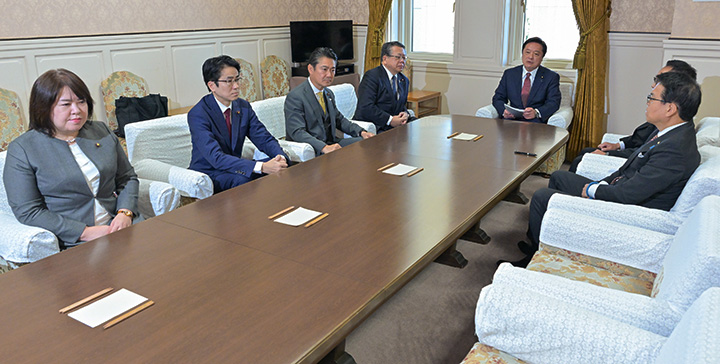

自民、国民民主両党との実務者協議に臨む大口氏(左から4人目)と、(左端から)伊藤(孝)、国重両氏=20日 国会内

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を巡り、自民、公明の与党両党と国民民主党は20日、国会内で実務者協議を行い、与党が取りまとめた被害者救済特例法案(議員立法)について、一部修正した上で3党共同で国会に提出する方針を確認した。協議には公明党から大口善徳、国重徹の両衆院議員、伊藤孝江参院議員が出席した。

特例法案は、被害者の迅速かつ円滑な救済をめざし、総合法律支援法と宗教法人法に特例を設け、被害者の訴訟支援と教団の財産処分の監視強化を図るのが目的。

協議では、法案が3年間の時限立法であることについて、被害者救済の状況に応じ、その後の対応を検討する方針を盛り込むことで合意。解散命令を請求された宗教法人が不動産の処分・担保を行う場合、所轄庁への事前通知を怠った際は処分無効とされることでも一致した。

公明質問 政策実現へ道開く

/カテゴリ: NEWS/お知らせ, ブログ /作成者: 伊藤たかえ公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

衆参予算委員会から

今国会で公明党は、中小企業支援や少子化対策などの政策実現に向け、活発な論戦を展開しています。ここでは、衆院予算委員会の基本的質疑(10月27日)と参院予算委員会の総括質疑(11月1日)で行われた児童手当や建設業の賃上げなどを巡る公明党の訴えを紹介します。

伊藤氏

不登校児の保護者も孤立。対策を充実させるべきだ

(文科相)来年度予算で支援を拡充へ

不登校の小中学生が約30万人(昨年度)と過去最多となる中、その保護者も孤独・孤立感を深めるケースが少なくありません。

この問題を参院予算委員会で取り上げたのが伊藤孝江氏。党のプロジェクトチームで保護者から受け止めてきた声を紹介しつつ、「保護者への支援を充実させなければならない」と強く政府に迫りました。これに対し、盛山正仁文部科学相は、3月に策定した総合対策「COCOLOプラン」で保護者支援が進められていることを踏まえ、「24年度(予算)の概算要求で、一層拡充するべく要求している」と応じました。

1人1台端末の更新は国費で

/カテゴリ: NEWS/お知らせ, ブログ /作成者: 伊藤たかえ学校教育の充実へ専門職を拡充して

/カテゴリ: NEWS/お知らせ, ブログ /作成者: 伊藤たかえ都市の課題対応で連携

/カテゴリ: NEWS/お知らせ, ブログ /作成者: 伊藤たかえ公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

山口代表ら 党政令市議と懇談会

政令市の行財政問題を巡り意見を交わした懇談会=6日 衆院第2議員会館

大都市が抱える行財政問題を巡って、公明党の国会議員と市議会議員が意見を交わす「指定都市行財政問題懇談会」が6日、衆院第2議員会館で開かれた。山口那津男代表、高木陽介政務調査会長ら国会議員と、全国の政令市議らが出席した。

山口代表は、政府が2日に決定した新たな総合経済対策について、物価高対策に使える「重点支援地方交付金」が増額されるとし、「自治体に応じた使い方を効果的に決めていただくことが大切だ」と力説した。また、防災・減災対策や少子化対策などでも「協力し合って政策を現場に届けていきたい」と述べた。

政令市議側は、大都市特有の財政需要に対応した地方交付税の必要額確保のほか、来年度以降の新型コロナワクチンの接種体制に関する方針の早期提示などを求めた。

法改正へ検討速やかに

/カテゴリ: NEWS/お知らせ, ブログ /作成者: 伊藤たかえ公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

性別変更巡る「違憲」判断で

党合同会議

性同一性障害特例法を巡る最高裁決定について議論した党合同会議=2日 衆院第1議員会館

公明党の法務部会(部会長=大口善徳衆院議員)と「性的指向と性自認に関するプロジェクトチーム」(座長=谷合正明参院幹事長)は2日、衆院第1議員会館で合同会議を開き、戸籍上の性別変更の際に、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とする性同一性障害特例法の規定を違憲とした最高裁決定を受け、政府と意見を交わした。

席上、谷合座長は、最高裁が生殖不能要件を違憲と判断した一方、変更後の性別と外観が似ているとする「外観要件」は審理を高裁に差し戻した点も踏まえ、法改正の内容を速やかに検討したいと強調。大口部会長は「苦しむ人の思いに応えられるよう、議論を前に進める」と訴えた。

法務省は、海外の事例や関係法令への影響などをよく調査し、対応を進める考えを示した。

減税と給付 対応万全に

/カテゴリ: NEWS/お知らせ, ブログ /作成者: 伊藤たかえ公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

公明、参院予算委で訴え

参院予算委員会は1日、岸田文雄首相と全閣僚が出席して総括質疑を行い、公明党から谷合正明参院幹事長、伊藤孝江氏が質問に立った。谷合氏は、所得税減税と給付への適切な対応や、中小企業の事業承継支援などを主張。伊藤氏は、不登校対策の強化や建設業の賃上げなどを訴えた。

不登校 丁寧な分析必要/伊藤(孝)氏

質問する伊藤(孝)氏=1日 参院予算委

文科相「調査項目の見直し検討」

建設業賃上げ、実効性ある仕組みを

伊藤氏は、2022年度に不登校だった児童生徒が約30万人で過去最多を更新したとの結果が示された文部科学省の「問題行動・不登校調査」に言及。教員への調査で、不登校の原因を本人の「無気力・不安」と捉えているケースが51.8%に上ると指摘し「教員への調査で、教員に原因があるとは出にくい。調査項目の再検討など、調査方法の見直しを含めて丁寧に分析を」と訴えた。

盛山正仁文科相は「調査項目について見直しを検討する」と答えた。

また伊藤氏は、不登校の子どもの保護者から「孤独・孤立感が強くなった」といった声を聴いたとして、相談支援や情報提供など「保護者への支援充実を」と力説した。

一方、伊藤氏は、斉藤鉄夫国土交通相(公明党)が10月27日の衆院予算委員会で、建設業での適正な労務費の目安を示す新たな仕組みの検討を表明したことを巡って、民間が発注する工事も対象となるかを確認。斉藤国交相は「対象とする」と応じた。

その上で伊藤氏は、この仕組みの実効性を「どう担保していくのか」と迫った。斉藤国交相は、個々の請負契約に適切な労務費が計上されているか調査し、必要な是正措置を講じられるよう「実施体制の整備も進める」と答弁した。

“旧統一教会問題” 被害者救済へ対策協議

/カテゴリ: NEWS/お知らせ, ブログ /作成者: 伊藤たかえ公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

与党PT、政府から相談状況聴く

旧統一教会問題に関する政府の対応状況を聴取した与党PT=31日 衆院第2議員会館

自民、公明の与党両党の世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を巡る「実効的な被害者救済の推進に関するプロジェクトチーム(PT)」は31日、衆院第2議員会館で会合を開き、被害者救済に向けた対応策について政府側と意見を交わした。

会合では、政府側が同日開催した旧統一教会を巡る関係省庁連絡会議の内容を報告。消費者庁や法務省などの窓口に寄せられた被害者らからの相談への対応状況などについて説明を受け、今後の課題や対策を議論した。

同PTは今後、被害者救済に関わる弁護士らからもヒアリングを行い、対策の取りまとめへ議論を深める方針。

旧統一教会問題 被害者救済へ議論開始

/カテゴリ: NEWS/お知らせ, ブログ /作成者: 伊藤たかえ公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

実効性ある対応策を検討

与党PTが初会合

旧統一教会の被害者救済に向けて議論を開始した与党PT=25日 衆院第2議員会館

自民、公明の与党両党は25日、衆院第2議員会館で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を巡る「実効的な被害者救済の推進に関するプロジェクトチーム(PT)」の初会合を開いた。公明党の大口善徳衆院議員が同PTの座長代理、国重徹衆院議員が事務局長代理に就いた。

会合に出席した公明党の高木陽介政務調査会長は、被害者救済に向け「大切なことは被害者に寄り添うことだ。何ができるかを議論し、PTとして一つの結論を出していきたい」と強調した。

PTでは今後、被害者救済へ現行制度で対応可能なことや課題などを整理し、法整備の可否も含めて議論。11月中旬をめどに対応策を取りまとめる考え。週内にも2回目の会合を開く。

旧統一教会を巡っては、政府が請求した解散命令が裁判所で確定すれば、教団財産は被害救済に充てられるものの、確定までに財産が散逸する懸念が指摘されている。

若年がん患者の支援を前へ

/カテゴリ: NEWS/お知らせ, ブログ /作成者: 伊藤たかえ公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

ピンクリボン街頭で訴え

伊藤(孝)氏ら党兵庫女性局

がん患者へのさらなる支援強化を誓う伊藤(孝)氏(左端)=21日 神戸市

公明党兵庫県本部女性局は21日、乳がん撲滅へ早期発見・治療を啓発する「ピンクリボン月間」(10月)に合わせ、神戸市内で街頭演説会を開催した。伊藤孝江局長(参院議員)をはじめ、県内の女性議員が参加した。

伊藤局長は、進学や就職、結婚、出産などライフステージの変化が大きいAYA世代(思春期・若年成人世代)のがん患者への支援強化に向けた公明党の実績を紹介。

相談支援の充実やアピアランス(外見)ケア、がん治療で生殖機能が低下・喪失する前に卵子や精子などを凍結保存する「妊孕性温存療法」に対する助成制度などを挙げ、「命と健康を守り、安心して社会生活を送れる仕組みづくりを全力で進めていく」と訴えた。

不登校、いじめ対策強化

/カテゴリ: NEWS/お知らせ, ブログ /作成者: 伊藤たかえ公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

政府、公明推進のプラン前倒し

党合同会議で意見交換

「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」を巡り意見を交わした党合同会議=19日 衆院第2議員会館

公明党の文部科学部会(部会長=浮島智子衆院議員)などは19日、衆院第2議員会館で合同会議を開き、文科省が17日に策定した「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」の報告を受け、施策の推進に向けて意見交換した。

政府側は昨年度の不登校やいじめの認知件数が過去最多だったことを受け、公明党の主張を踏まえて3月に策定された総合対策「COCOLOプラン」を前倒しで実施すると説明。落ち着いて学べる「校内教育支援センター」の設置や、1人1台配備されている端末を活用した「心の健康観察」の推進、スクールカウンセラーらの配置充実などに取り組むと語った。

浮島部会長は、大人だけでは分からない課題もあるとして、子どもの声を聴く重要性を強調。党として対策推進に力を入れる考えを示した。

広げよう!ウイメンズトーク

/カテゴリ: NEWS/お知らせ, ブログ /作成者: 伊藤たかえ公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

-女性局長が手記-

兵庫県 伊藤孝江局長(参院議員)

拡大力アップへ各議員が主催

<寄せられた主な声>

●介護人材の確保と育成に支援をしてほしい

●小学校からお金の基礎知識を学ぶ機会の提供を

●母子家庭など子育て世帯への支援を手厚く

中でも、7月に行われた、洲本市の女性市議の取り組みが起爆剤となりました。同市議は友人・知人に声を掛け、医療従事者や起業家など多彩な分野で活躍する18人を招いて開催。党の会合への参加が初めての方ばかり。私も参加しましたが、小グループに分かれて皆さまの政治への要望や課題をお聞きしました。参加者同士の意見交換も盛り上がり、「またこんな機会をつくってほしい」という声を多くいただきました。

また、尼崎市では、女性議員が連携して、母子家庭などへの子育て支援に取り組む団体の方の声を聴き、政策に反映できるよう奔走。「次は起業している女性の方との意見交換を」と決意し、果敢に対話に挑戦しています。

さらに、県女性局全体としても、各議員の対話の“引き出し”を増やすために、新人研修や「外交・安全保障」をテーマにした勉強会を積極的に開催。今後も、全女性議員が自らの行動で公明党への理解、共感を広げるために、ウイメンズトークに全力で取り組んでまいります。

福祉機器の普及へ全力

/カテゴリ: NEWS/お知らせ, ブログ /作成者: 伊藤たかえ公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

都内で党懇話会、最先端技術を視察

「寝る・座る・立ち上がる」をサポートする最先端の介護ベッドを視察する党懇話会のメンバー=28日 都内

今回で50回目を迎えた同展は、全国社会福祉協議会と保健福祉広報協会が主催し、国内外から379社(オンライン出展を含む)が参加。一行は、最先端の介護ベッドや歩行器、ポータブルトイレなどを見て回った。

視察後、古屋氏は「福祉機器の高度化は、高齢者と介護者の双方にメリットがある。活用しやすい環境や制度作りに取り組む」と述べた。