「ひとりで悩まないで」願い込めて

公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

女性に対する暴力をなくす運動(11月25日まで)

伊藤孝江 参院議員(党女性委副委員長、弁護士)に聞く

公明推進のDV防止法などで“許されない”意識広まる

――この運動に対する受け止めを。

重要性に大いに着目しています。世界的な取り組みであるにもかかわらず、その象徴であるパープルリボンは、日本ではオレンジリボン(児童虐待防止)やピンクリボン(乳がん検診推進)ほど認知されていないのが現状です。それでも社会全体として、女性に対する暴力は決して許されないという認識が広まってきていると感じています。

――国際的に見て。

女性への暴力は、紛争の手段として使われている国際的な問題でもあります。例えば、世界有数の資源国であるコンゴ民主共和国の一部では、スマートフォンなどに使われる鉱物資源獲得のために人々を立ち退かせて土地を奪う目的で、性暴力がコミュニティーの前で行われ、村や家族の分断を引き起こしています。この性暴力は被害者に深刻なダメージを与え、被害者が生きていくすべを奪ってしまうため、治療だけでなく、自立までの長期的なサポートが必要とされています。私たちの便利な生活が女性たちの犠牲の上に成り立っている側面があることも学んでいかなければならないと思います。

――法整備により社会の価値観はどう変化したか。

公明党が推進してきたストーカー規制法やDV(配偶者などからの暴力)防止法は、この意識変化に極めて大きな役割を果たしたと思います。かつて、DVの多くは外から見えにくい親密な関係の中で起こるため、「家庭内の問題」「男女間のもつれ」として扱われ、身体的暴行は「夫婦げんか」と見なされてきました。国会がこれらの行為を「人権侵害」「犯罪」であるという価値観を社会に明確に示したことが非常に重要です。

これにより、被害者は「自分が悪かったからだ」「自分さえ我慢すれば家族がうまくいく」という考えから解放され、暴力は犯罪であり、助けを求めても良いのだという意識を持つ土台ができたのではないでしょうか。

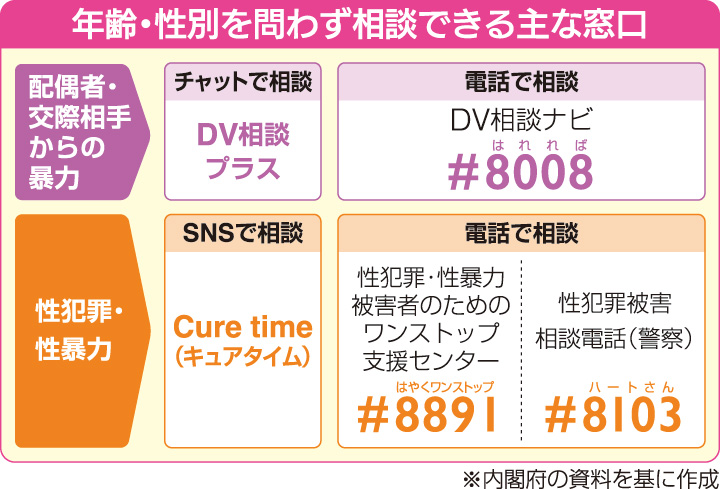

さらに、被害者がSOSを発信できる場所として、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターが全国に設置されたことは、大事な一歩だったと考えています。その結果、被害者の声をしっかり受け止め、具体的に対処できる仕組みが作られました。

ためらわず窓口に相談を

――被害を最小限に抑えて拡大を防ぐためには。

被害者側が「ためらわずに最初の一歩を踏み出す」ことが極めて重要です。被害者が相談したり逃げたりすることは、恥ずかしいことや悪いことではないのです。

「結婚したら変わってくれるかも」「この人には私が付いていなければ」という思いが、被害者が助けを求めるのをためらう一因になることもあります。また、「あの時は優しかったから」「たまたま仕事でイライラしていたから」などと思って我慢し続けることが最善とは言えません。

特に日常生活が送れなくなるほどの状況に追い詰められている場合などや、子どもにも被害が及んでいる場合などには、周囲の信頼できる人、センターや弁護士など専門家に相談したり、いったん加害者から離れるなどの勇気を持ってほしいと思います。

――被害者支援の課題と今後の取り組みは。

被害者が家を出ざるを得ない場合もあります。まずは、被害者(子どもがいれば子どもも)が一緒に寝泊まりできる場所を確保できるような支援が必要です。

加害者から距離を置いた被害者にとって、次の課題は、いかに生活を立て直し、安心して暮らせる環境を整えるか、被害者の自立に向けた生活サポートが不可欠です。

DV被害者を一時的に保護する施設としてシェルターがあります。シェルターの運営が安定するよう、また、入所者一人一人に寄り添った支援ができるよう、取り組んでいきたいと思います。

暴力の根絶に向けては、DV防止法などに基づいて加害者に対する厳正な対応を積み重ねることと、暴力を許さない教育や社会の形成に焦点を当てることが重要と考えます。公明党はこれからも女性に対する暴力をなくす取り組みを進めてまいります。

女性に対する暴力をなくす運動

内閣府が2001年から毎年実施しているもの。1994年に米国で始まった、世界的な根絶キャンペーン。パープルリボンがその象徴。日本国内の各地の施設を紫色にライトアップするイベントが行われている。紫は尊厳や正義を示す国際女性デーのシンボルカラーでもあり、被害を受けている女性への「ひとりで悩まないで」という願いが込められている。