親の就労問わず利用できる「こども誰でも通園」

公明新聞に「伊藤たかえ」の記事が掲載されました。

実施自治体254に倍増

発育促進、育児不安を軽減

26年度から全国展開へ

より良い子育て環境の充実へ、これまで試行的事業を進めてきた、親の就労要件を問わず保育施設を利用できる「こども誰でも通園制度」が2026年度の全国展開に向けて広がりをみせている。政府は7月18日に制度の詳細を詰める有識者検討会の議論をスタートした。制度創設を巡っては公明党が「子育て応援トータルプラン」で提唱。政府の取り組みを後押ししている。

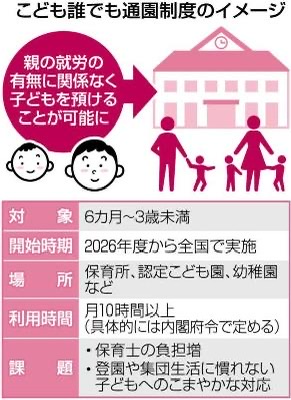

こども誰でも通園は、保育施設に通っていない生後6カ月~3歳未満の未就園児が対象。25年度に制度化され、26年度には全ての自治体で実施される。25年度は、子ども・子育て支援法に基づく「地域子ども・子育て支援事業」として、24年度の試行的事業(118自治体で実施)から倍以上となる254自治体で行われる見込みだ。

同事業の利用時間は月10時間までで、利用料は1時間300円程度を想定。施設側には、子どもの年齢に応じて1人900~1300円を自治体が支給する。うち4分の3を国が補助し、子どもに障がいがある場合などは補助を加算する。

こども家庭庁によると、23年度時点で保育施設に通っていない3歳未満の子どもの数は、全体の約6割に当たる134万人。制度の利用により、子どもが同世代と接する機会を得て発育を促すだけでなく、親が保育者と関わることで育児負担の軽減や孤独感の解消につながることも期待されている。利用者からは「子どもが新しいことに取り組む機会が増えた」「育児の悩みを相談できる人ができた」といった声が寄せられている。

7月に開かれた政府の有識者検討会では、出席者から、医療的ケア児や障がいのある子どもの受け入れ体制をはじめ、保育士確保への国の財政措置を求める声が上がった。親が支払う利用料や利用時間など制度の詳細を検討し、今秋にも制度案を示す方針だ。

制度を巡って公明党は、子育て応援トータルプランで「専業主婦家庭も定期的に利用できる保育制度」の創設を提唱。全国展開を一貫して主張し、政府の「こども未来戦略・加速化プラン」に反映された。

また、26年度に全国展開することを踏まえ、今年6月には三原じゅん子こども政策担当相に対し、親子が一緒に通園して保育や療育を受ける「親子通園」を原則認めることなどを提言。保育士の処遇改善へ、特に1歳児に対する保育士の配置基準を見直し、運営費の加算措置を行うことも求めている。

「党プラン」が具体化、保育人材確保へ全力

党少子化対策・子育て支援本部長 伊藤孝江 参院議員

保育施設の利用には原則、共働き家庭や親が病気などの場合に限られてきた。「こども誰でも通園制度」は“保護者の立場からの必要性”に対応するものとは異なり、子どもの良質な成育環境をサポートする観点から大きな意義がある。公明党の子育て応援トータルプランが具体化したものだ。

一方で、地域のつながりの希薄化が進む中、育児不安や孤独感を抱えながらもSOSを出せずにいる親も少なくない。保育者と関わりを持つことで悩みを軽減し、愛着を持って育児に専念するためにも「親子通園」の取り組みは重要だ。

全国展開に向けて、自治体の受け入れ施設の整備支援強化や、保育人材の確保に全力を挙げると同時に、党のネットワークで各地域のニーズを丁寧に把握しながら、制度の円滑な実施へ取り組みを後押ししていく。